محمد بوبكري

يؤكد تطور الأحداث أن الثقافة العربية الإسلامية السائدة حاليا تميل إلى النظر إلى الحياة بكونها جزءا من الموت، حيث بدأ الإرهاب التكفيري يخلق لدى بعض الشباب رغبة في الموت، ويجعلهم يتوقون إليه ويكافحون من أجله، مما يدل أيضا على تكلٌّس المجتمع العربي الإسلامي وموته ثقافيا. فقد تم تحويل هذا المجتمع إلى شبه مجزرة أو مقبرة مترامية الأطراف، حيث صار القتل والانتحار فيه فنَّين من فنون ممارسة العمل السياسي. لكن لا يمكن للحياة أن تنتصر على الموت في هذا المجتمع إلا إذا تم الكشف عن الأسس التاريخية للثقافة العربية الإسلامية ومراجعة المعنى الذي تمنحه لكل من الحياة والموت…

فالاعتقاد الديني السائد في هذه المجتمعات غالبا ما يجعل الثقافة ترى في الموت غاية، فتقتل الحياة وتُحدِث الدمار في كل مكان دون أن تستفيد أي شيء من هذا الموت الذي تدعو إليه وتمارسه. ويعود ذلك إلى هيمنة النقل وتغييب العقل إلى أن صارت هذه الثقافة تٌفٓرِّخٌ الإنسان وتٌربِّيه ضائعا مبتورا، فيتحول إلى مشروع انتحاري تفجيري لا هدف له سوى الفتك بالحياة فتكا.

وتُعتبر قصة “العقل والنقل” قصة فلسفية ظهرت في القرن الثاني الهجري نتيجة انفتاح الفكر العربي المسلم على الفكر اليوناني، حيث كان الهدف منها التأمل في معنى العالم والوجود ومعرفة كيف ينظر غير العربي المسلم إليهما. فتبيَّن لبعض الفلاسفة العرب والمسلمين آنئذ أن النظرة الدينية النقلية تقدم رؤية جامدة وأحادية للوجود، لأنها لا ترى العالم إجمالا إلا من خلال فهمها الأيديولوجي له مع أنه لا يمكِّن من الإحاطة بمختلف جوانبه وتنوعه… لذلك لجأ هؤلاء الفلاسفة إلى العقل؛ أي إلى الرؤية الأخرى للعالم المُرَجِّحة للتفكير على التقيُّد الحرفي بالنص. فالفكر السليم هو الذي يأخذ بعين الاعتبار الموروث والتربية والنشأة، من جانب، والتأمل العقلي، من جانب آخر.

ويعود تخلف العرب والمسلمين إلى تغليب النقل على العقل إلى حدِّ هيمنة تلك الرؤية التقليدية المتحجرة على مدار الأربعة عشر قرنا الماضية إلى أن أفضت إلى موت العقل والنقل معا. فالنص، بصرف النظر عن نوعه، إذا ما قرأه عقل صغير صار نصا صغيرا، وإذا قرأه عقل كبير تفتَّح وكبر وتطور. بالتالي، فالمشكلة ليست في النص، وإنما في قراءته وتأويله…

ومن أمثلة ذلك أن القراءة السائدة للقرآن الكريم اليوم هي قراءة خطِّية تفصله عن سياقاته التاريخية.. فضلا عن أنها تختزله في الآيات القليلة التي تتعلق بالعبادات والواجبات والعلاقات بين الناس… أما غالبية الآيات الأخرى التي تحثُّ على التفكير والإبداع الثقافي والإنساني، فتمَّ إهمالها والتنكُّر لها. ويُعَدُّ هذا النوع من القراءة الخطية والانتقائية سببا رئيسيا في عجز العرب والمسلمين عن الاجتهاد وتجديد فكرهم لفهم التحولات التي يعرفها العالم والإنسان والفعل فيها…

مثال آخر يؤكد ما سبق، هو أن العرب يستهلكون المنتجات الصناعية التي يبتكرها الغرب دون أن يعيروا أي اهتمام لفهم العقل الذي أنتجها واستيعاب طبيعته وكيفية اشتغاله وتطوره، ومن ثمة فهم يظلون مستهلكين لا منتجين وعاجزين عن الإبداع والابتكار…

لذلك، فالمجتمع العربي الإسلامي يعيش في حصار من جميع الجهات: تحاصره النظرة النقلية التقليدية لتراثه التي تحصر القرآن في جوانب محدودة دون تجاوزها، ويحاصره تعامل العرب والمسلمين مع منتجات الحداثة، حيث يبذِّرون أموالا طائلة في استهلاك المنتجات الصناعية الغربية بدل أن ينفقوها من أجل إحداث نهضة فكرية تفضي إلى إصلاحات عقلانية يتصدرها إصلاح أعطاب التربية والتعليم، وإنشاء مراكز فعلية للدراسات والبحوث العلمية التي تُكسبهم القدرة على الإنتاج وتُمكِّنهم من أسباب النهوض والقوة…

من الأكيد أن أية ثقافة تقوم على الارتداد إلى السلف، والانغلاق، ورفض الآخر، وما إلى ذلك، لن تكون إلا ثقافة للعنف، تُقيِّد العقل وتلغيه وتعوق التنمية. فهي لا تصدر عن العقل، إذ ترفض العقلانية بحثًا واجتهادا ونقاشا، وتمارس التعصُّب بغية إخضاع الآخر…

وإذا كانت جميع الثقافات لا تخلو غالبا من العنف، فإن مشكلة العرب والمسلمين كامنة في عدم قيام ثقافتهم غالبا على العقلانية والانفتاح الفكري والحوار الحضاري، وارتكازها في المقابل على التعصب والانغلاق والعنف…

تطرح الحداثة على العرب والمسلمين مشاكل مستعصية يمكن تفسيرها بميل المسلم غالبا إلى الاعتقاد بأنه ليس من حق الإنسان أن يُنجز، بل عليه أن يكتفي باستقبال المُنجَز جاهزاً كاملاً، وذلك لأن الإرهاب التكفيري أوهمه بأن الإسلام يدعوه لذلك. ويعود هذا أساسا إلى طبيعة الحياة البدوية البسيطة، حيث لا يعمل البدوي، بل يمكث جالسا في انتظار معجزة أن يسقط المطر عليه من السماء، أو أن يكتشف منبع ماء صدفة، أو أن تتلاقح قطعانه فتُنجِب وتتكاثر… لأنه يتوهَّم أن ذلك كله يحصل دون مشيئته. أما هو، فما عليه إلا أن ينتظر فعل الطبيعة، في حين أنَّ الحداثة بمجملها هي مٌنْجٓزٌ الإنسان وعمله وعقله، وترفض كل ما هو جاهز وتنقده…

ومن الأخطاء الحضارية التي وقع فيها الكثيرون اعتبارهم الحداثة مجموعة مظاهر ومنتجات لا غير، ما جعل شعوب العالم المتخلف تحيا الحداثة بثقافة التخلف وتاريخه، وبذلك فهي لا تنتمي إلى منظومة فكرية حديثة، وإنما تدَّعي ذلك؛ لا تفكر عقلانيا ولا تنتج، ولا تعيش الفاعلية الحضارية في حياتها، بل تعيش الاستهلاك والتبعية في أجلى صورهما وأشكالهما…

فضلا عن ذلك، يعيش العربي في علاقته بما يجري في الحياة بقناعة أنه كائن لا يُخطئ، فيعتبر الآخر هو المخطئ دائما. وبما أن معظم العرب والمسلمين يعتبرون أنفسهم كائنات مكتملة لا تخطئ، فهم يظلون في نهاية المطاف بشرا مزيفين (أدونيس).

تأسيسا على ما سبق، من الطبيعي أن تقوم ثقافة العربي على مرجعية جاهزة لا تقبل الاختلاف ولا النقد. فهي في اعتقاده كالمطر الذي يسقط من السماء والنبات الذي ينمو دون تدخل الإنسان، وبالتالي فمن الطبيعي أن يتصادم مع الحداثة بكل معانيها وقيَمها…

وتكمن مشكلة العربي والمسلم أيضا مع الحداثة في أنها مٌنْجٓز بشري غربي في كليته، كما في المآسي العديدة التي شهدها تاريخ علاقة الغرب مع المسلمين منذ الحقبة الاستعمارية إلى يومنا هذا، مما أدَّى إلى امتزاج كراهيتهم للغرب بكراهيتهم لحداثته، وعجزهم عن معرفة الأساليب والمناهج التي اعتمدها الغرب في اكتساب قوته دون أن يجدوا حرجا في استعمال المنتجات التقنية الغربية في كل مناحي حياتهم اليومية….

لذلك فالعرب والمسلمون ليسوا منخرطين في روح العصر، لأنهم لا يبتكرون لاكتساب القدرة على العيش في الحاضر، بل إنهم لا يفكرون أصلا في الحاضر ولا في المستقبل. وفي المقابل، يستهلكون ما يُنتجه الغرب دون امتلاك أية قدرة على الإنجاز…، مما حال دون أن يكونوا طرفا مشاركا في الحاضر، لأنهم يعيشون في الماضي فكرا وعملا وحياة، ويتوهمون أنهم قد بلغوا الكمال الذي هو في الحقيقة موت. فثقافتهم اليوم تناهض الإنسان والوطن معا وتسعى إلى هدمهما إلى أن أصبحوا حالة شاذة، فتعمَّق انغلاقهم وكراهيتهم إلى أن صاروا لا يحبُّون أحدا، بما في ذلك بعضهم البعض، بل وحتى ذواتهم. وهذا ما يفسر الاقتتال الذي تعرفه اليوم مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا… فالإنسان المنغلق لا يحب، ومن لا يحب مآله الانقراض عاجلا أو آجلا.

وكما يٌقْبِلون على الموت يكرهون الحياة، لأنهم وجدوا صعوبات في معرفة كيفية عيشها. فهم ربما يحبونها في أعماقهم، لكن لأنها أدارت ظهرها لهم، لعجزهم عن استعمال العقل واكتشاف كيفية الانخراط فيها، فقد سقطوا في أحضان ثقافة الموت التي جعلتهم يهرعون إلى الانتحار بغية تعويض الحياة الدنيا بأخرى أكثر سعادة في العالم الآخر، فاستغرقوا في ممارسة الإرهاب ضد المجتمع الإنساني بأجمعه متوهمين أنه “كافر” ينبغي قتله إرضاء لله، واتخذوا من الانتحار معبَرا إلى العالم الآخر، حيث الحور العين وبحار الخمر والعسل…

لقد تخلف العرب والمسلمون عن الغرب بمئات السنين نتيجة تغييب العقل وسيادة ثقافة الانغلاق والتعصب والتطرف والعجز عن بناء مؤسسات ديمقراطية منخرطة في روح العصر ومستجيبة لحاجات المجتمعات وضروراتها في التطور والتقدم والتحديث!، فأوقفَ البعض الحياة عند حقبة زمنية من الماضي، وجعل المجتمعات كلها أسيرة لتلك الحقبة، فصارت صحة كل القوانين قائمة عندهم على مدى تماهيها معها ومسايرتها لها كما لو أنَّ الحياة تراوح مكانها، والإنسان لم يصل لسطح القمر بعد، والحالُ أنَّه قام بذلكَ بعدَ أن كان عاجزا عن الوصول إلى قمة جبل…

ليس مهما أن يموت الشخص، بل المهم أن يعي لماذا ينتحر. لكن العربي المسلم لا يتساءلُ لماذا ينتحر، وفي سبيل أي شيء يفعل ذلك… أظن أن الحياة أغلى من كل شيء، ويجب أن يُوجَّه كل شيء لخدمة الحياة والإنسان في آن. فقد نزل الدِّين نفسه لخدمة الإنسان. لكن ما هو غريب هو أن العرب والمسلمين جعلوا الإنسان خادما للسياسة والسلطة والطائفة والقبيلة بدل أن يجعلوا كل شيء في خدمة الإنسان الذي كرّمه الله الغني عن العالمين…

15 فبراير، 2026

عاجل

- السلطة المحلية بالقنيطرة تتدخل لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة وضمان استمرارية الحياة العامة

- تأجيل محاكمة رئيس جماعة أغمات عباس القدوري

- مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

- المغرب يحبط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال 2024

- البرلماني الاستقلالي درويش لوزير التعليم العالي: طلبة الجامعات المغربية يعانون مع منصة روزيطا ستون

- شبهة التزوير تثير جدلاً في مراكش: بين شهادات العجز وشهادات الشهود

- فيديو . احتجاجات أمام الملحقة الإدارية بساحة جامع الفنا: البائعون الأفارقة يطالبون باستثناءهم من تحرير الملك العمومي

- الزعيم يسائل وزير الصحة: الاسعاف الطبي يفتقر إلى العديد من الحاجيات

- عملية سرقة تطال سائحًا أجنبيًا في واقعة هزت الرأي المحلي بمراكش

- استثناء مراكش من المشاريع الكبرى: من يدافع بشكل فعّال عن مصالحها وتطويرها المستدام؟

الأخبار العاجلة

- روبورتاج.. تصريف المياه بالحوافات بإقليم سيدي قاسم وتمكين عودة الأسر إلى القصر الكبير عبر نقل مجاني

- نقل مجاني يسهل عودة الأسر إلى منازلها بالقصر الكبير بعد فترة الإيواء المؤقت

- الأسر المتضررة من الفيضانات.. مغادرة مراكز الإيواء بطنجة نحو العرائش والقصر الكبير

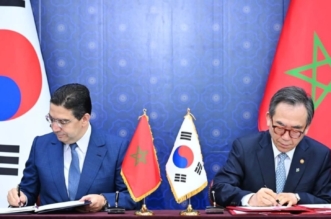

- المغرب على أعتاب تحول عسكري غير مسبوق.. هل تقود صفقة الدبابات الكورية إلى إعادة تشكيل توازنات المنطقة؟

- سيدي سليمان . خطة محكمة لتنظيم عودة الساكنة بعد التقلبات المناخية الاستثنائية

جميع الحقوق محفوظة كلامكم. © 2025 - الإيواء : OVHcloud - موقع كلامكم يصدر عن شركة ( LIMA MEDIA )